關鍵字:環境經濟學、個體經濟學、市場失靈、電動機車、補助政策、行政院環保署、經濟部工業局

在台灣,燃油機車所排放的污染已經成為嚴重的環境和公共衛生問題。 一般來說,用電動機車取代燃油機車是減少空氣污染和維持便利性的最佳方法。但是電動機車一直以來都不受消費者青睞,因此台灣政府實施了多項補貼政策激勵消費者購買意願。

本研究介紹政策背景、探討補貼金額與銷售量的關係、並提出了補貼政策的問題和局限性。 結果表明,政府補貼措施可以刺激早期消費者興趣,但電動機車性能,設計和整體基礎設施會對長期政策的成功產生更大的影響。

1998年,台灣政府推出第一個電動機車補助政策「發展電動機車行動計畫」,環保署提供台幣25,000的補貼來刺激消費者購買意願。當時電動機車價格較高,但是算進補助金額後,電動機車與燃油機車的價格非常接近。五年後,政府總共耗費17億預算,但只補貼26,000電動機車,最終環保署長出面承認政策失敗。

政策暫停後,環保署調查了政策失敗的原因,並總結以下因素:

高額維修費用:當時電動機車市場小,因此不容易找到機車行維修,維修金額也比一般機車高出許多。加上汽油價格便宜,因此消費者沒有意願投資電動機車。

性能不佳:包括行駛距離、充電速度、爬坡效率。當時一台充飽電的機車只能行駛約20到40公里,但是加滿油的可以跑將近80公里。電動機車的行駛距離根本不足以一般通勤族天天使用。

使用與充電不便:當時機車需要充電6到8小時,若平時在外,難以找到充電座緊急充電。此外,因為電池體積昂大,原本收納空間變得狹小,常見的安全帽、公事包等無法放下。

2009年,空氣污染防制法再度推出電動機車補助,政策目標為在2035年前禁止非電動機車的銷售。行政院環保署以及經濟部工業局皆推出補貼方案,環保署的目標為減少空氣污染,而工業局則是推廣全新產業。

這兩個政策是設計來應對市場失靈:即使電動機車長期來說費用與污染都較低,消費者購買意願仍低落的現況。除了財務上的補貼外,政府在了解先前政策失敗原因後,也投資了電動機車相關設施(路邊充電站),提高電動機車的使用便利性。

補助結果分為兩部分:電動機車銷售是否提高,以及補助金額是否有刺激銷售量。

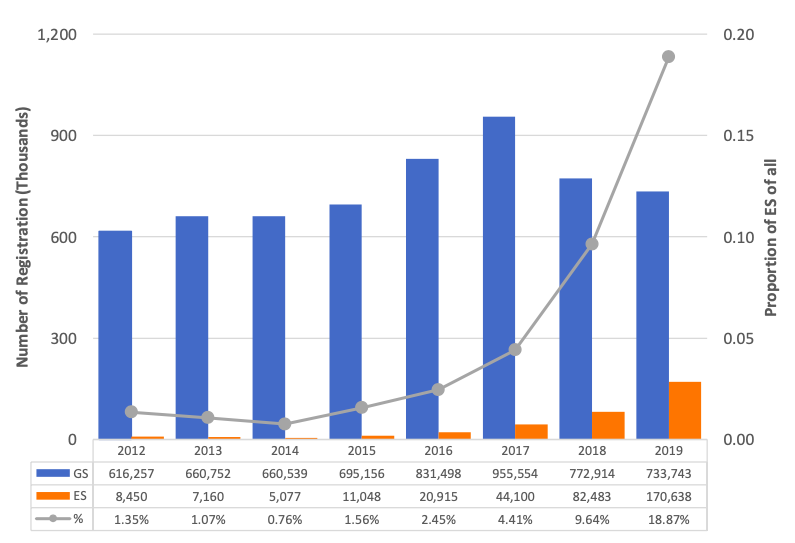

從公路總局所收集的數據來看,藍色為燃油機車銷售量、橘色為電動機車銷售量、灰色線條則是電動機車所佔所有機車銷售的比率。可以看見電動機車的銷售量與比率都在2015年後快速成長。

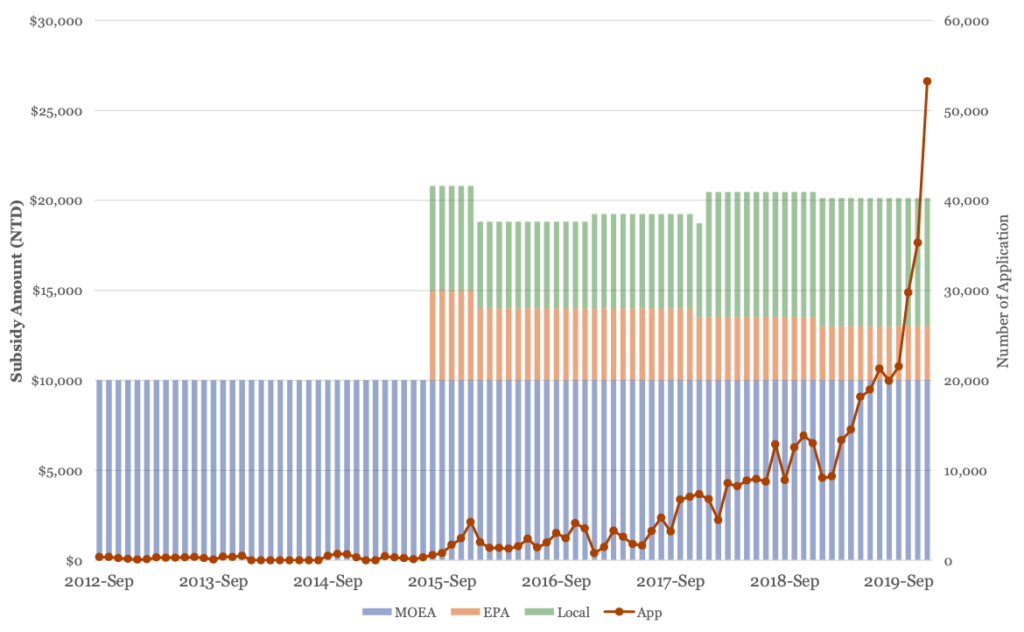

從環保署以及工業局相關網站所收集的數據。藍色為工業局補助金額,橘色為環保署補助金額,綠色則是地方政府當月補助平均,三個加起來就是新購補助的總金額。而紅色線條則是新購補助申請案件。

有趣的是,在2015年8月後,補助總金額其實沒有變化太多,但是補助申請的案件數量卻是大幅增長。這有可能是政策需要一段時間來推廣,但是,1998的失敗經驗與本次相對成功的結果顯示財務補貼並不是消費者購買電動機車唯一的考量點。

以下是我提出一些可能刺激消費者購買意願的因素:

交換式電池的發明:交換式電池大幅增加的電動機車的使用便利性,因為消費者不需再久等。就像是去加油站三分鐘加油一樣,消費者只需去交換站交換電池後就可以繼續上路。Gogoro超高市佔率也顯示這個全新的機制對於消費者的吸引力。

邊學邊用(Learning by Using):消費者可能在等待別人先試用後的感受以及經驗。

使用以及維修的便利性:越來越多的使用者,也表示更多機車行能做維修,網路上也有更多不同的資訊參考。

較便宜的價格:因為收入提高,先前電動機車售價佔收入比例降低,或者是因為電動機車本身價格降低,一樣的補貼金額占售價的比率提高。

補貼金額的能見性(Salience of Financial Incentives):1998年的補助是直接進到廠商的口袋,但是這次則是進到消費者的帳戶。也舉最終結果一樣,但是從行為經濟學的角度來看,消費者感受卻不同。

電動機車銷售量的提高,有一小部分是因為補助政策刺激消費者意願,但是整體基礎設施的完善性、維修以及使用的便利性、以及相關資訊的流通對於消費者的影響更大。但是推廣電動機車真的能夠降低空氣污染嗎?這就需要一段時間後才能研究了。

我在2020年2月開始此研究,原始文章是以英文完成,最後在2020年4月結束研究。

關鍵字:環境經濟學、個體經濟學、市場失靈、電動機車、補助政策、行政院環保署、經濟部工業局